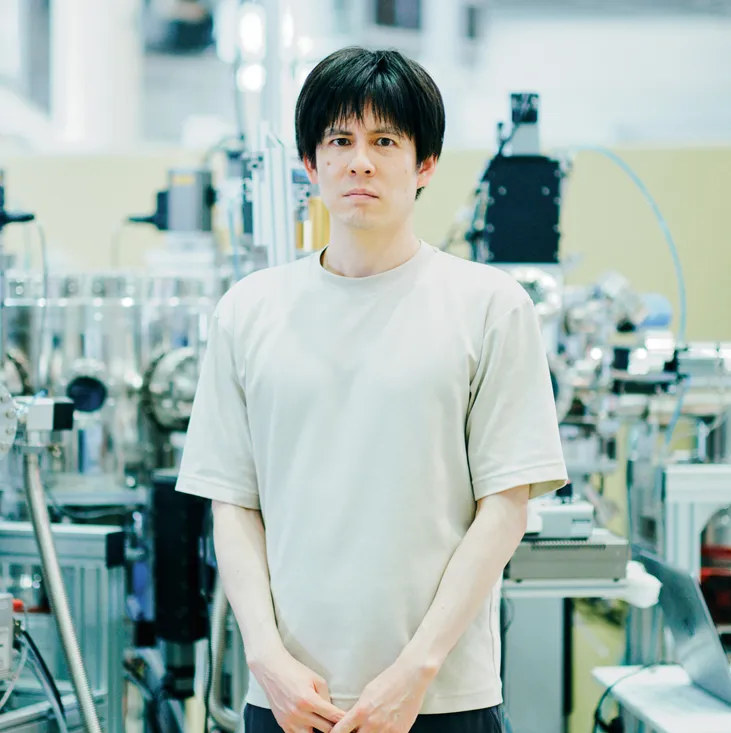

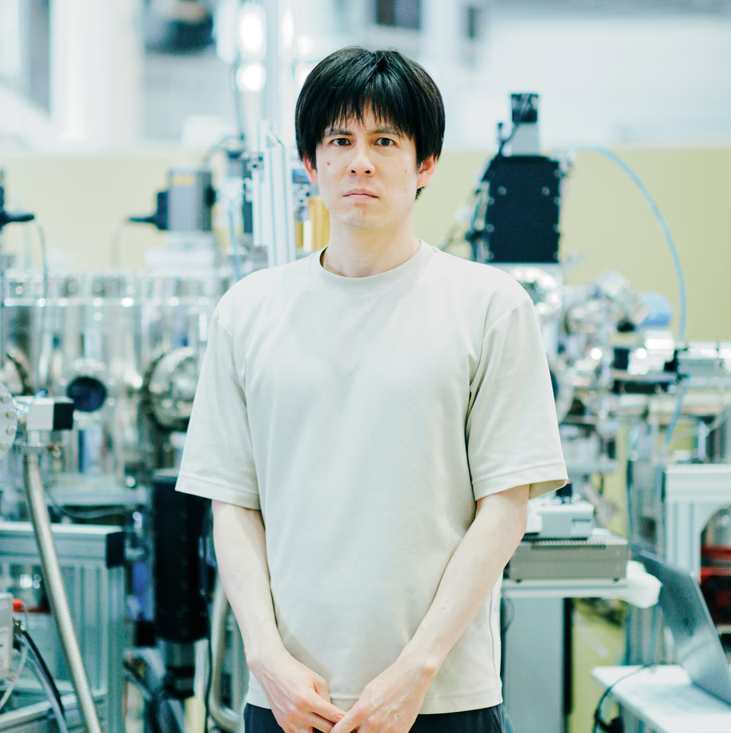

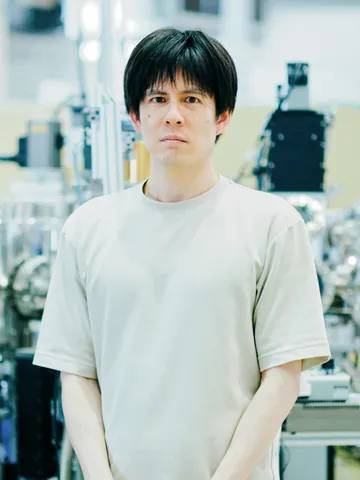

Why MI-6入社のきっかけ

実験のオートメーション化に可能性を感じた、ひとつの転機。

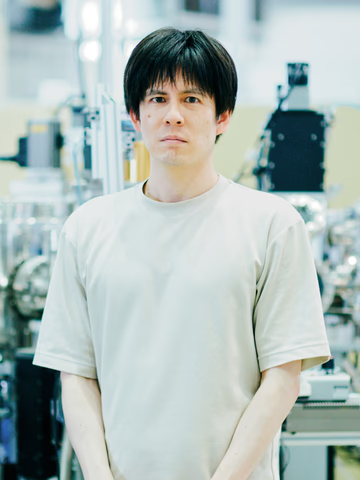

MI-6に入る前は、ある大手メーカーに所属し、機能性フィルムやインクの開発に従事していました。そこである時、インクの開発工程で実験のオートメーション化に取り組んだことが、私にとって転機になったといえます。

私が課題意識を持ったのは、従来の評価手法だと結果が出るまでに時間がかかる上に、人によってバラつきがあることでした。そこで社内のデータサイエンス部署を巻き込んで、自動化に取り組んだところ、サンプルの評価スピードが速くなり、人によるバラつきも解消。これは画期的だということで、部署内でも高評価をいただきました。この時の経験から「今後の日本の化学・材料業界の発展に、ラボオートメーションは欠かせないものだ」という思いを強くしました。そしてこの道に本格的に取り組みたいと考え、リサーチして見つけたのがMI-6です。

Work現在の仕事内容

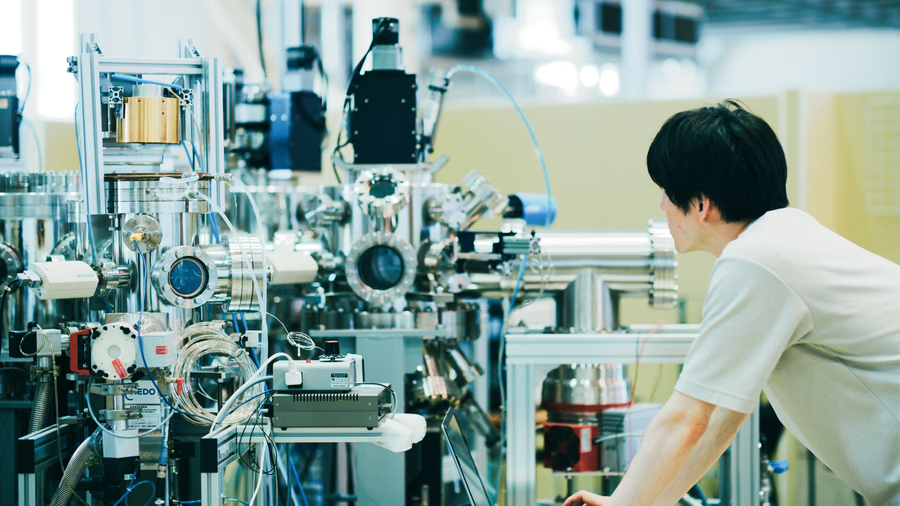

ラボオートメーションの上流から下流まで自分たちの手で。

入社した2022年当時のMI-6は、まだラボオートメーションというビジネスで売上が立っておらず、受注実績ゼロという状態からのスタート。しかし次第に独自のSaaSであるmiHub®が入り口になって、「ラボオートメーションもやってるんですね」とご相談を受けるケースが増えてきました。MIやラボオートメーションに対する業界の認知が上がっているのを感じます。

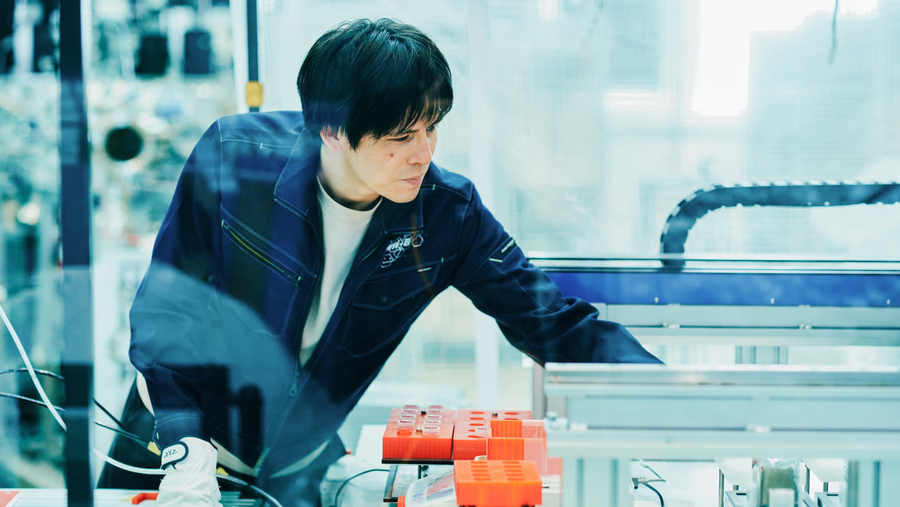

現在は、お客様からご相談を受けたラボオートメーションプロジェクトについて、企画・要件定義などの上流工程から、システムの設計・実装といった下流工程まで取り組んでいます。具体的には、自動化ラインのレイアウト作成、通信・電気配線の構築、ロボットのティーチング、3Dプリンターを使用したパーツ作成、RPAプログラムの作成など、タスクはソフト面からハード面まで多岐にわたります。

Challengeやりがい

多様な専門性を持つメンバーの中で、自分自身も成長できる。

自分にとっては専門外のことも多かったですが、すべて実地で手を動かしながら学んできました。初めてのことでも興味を持って学べたのは、もともと工作や機械いじりが好きで自作パソコンづくりも手がけてきたことが幸いしたと思います。やはり、自分が組んだ実験システムが実際に動くのを見るのは楽しいものです。

最近は、プロジェクト全体を俯瞰して進捗管理を行うプロジェクトマネジメントも行っており、業務委託の方や装置メーカーの方とのコミュニケーションも増えました。事業部の収益を考えつつ、お客様に選ばれるにはどうすればいいかと工夫するようになったのも大きな変化です。そうやって携わったラボオートメーションシステムがお客様に評価され、他部署にも横展開していくのを見るのが、何よりの喜びです。

CultureMI-6のカルチャー

「手を動かしてものを作るのが好き」という気持ちが、学びを後押し。

振り返れば、一部上場企業からベンチャーへの転職で、入社当初はカルチャーの違いに戸惑うこともありました。ここではものごとが進むスピードが速いだけでなく、役割分担の線引きが大手企業ほど明確でなく、誰もが走りながら考え、自分で主体性を持って仕事を生み出していかなくてはなりません。大変なことも多々ありましたが、そんな時に助けになってくれたのが一緒に働く仲間の存在です。多様なバックグラウンドを持つメンバーが揃っているので、「今ここがわからなくて困っている」とSlackで呼びかけると、たいてい一人はその方面に強いメンバーがいて、助け舟を出してくれます。社員ひとりひとりの知識、知見が社内で共有されるスピードが速く、それが自分自身の成長にもつながっていると思います。

Vision今後の展望

研究者が、人間にしかできない仕事に集中できる環境を作りたい。

今後の目標は、ラボオートメーションを通じて、研究者・開発者の方々が人間にしかできない仕事に集中できる環境を作り上げていきたいということです。仮説を立てて検証し、新しい知見を獲得するという仕事は、やはり人間ならではのもの。日本の化学産業がこの先も引き続き世界で高いプレゼンスを発揮できるよう、自動化で貢献できたらと思います。