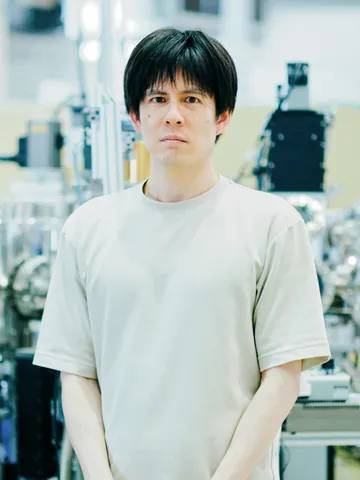

Why MI-6入社のきっかけ

自分の得意な「思考の型」が生かせる仕事との出会い。

前職で約6年半にわたり、ウェブエンジニアとしてキャリアを積んできた私が、MI-6への転職を決めたのは、意外なご縁がきっかけでした。高校の同級生が先にMI-6に入社しており、私がウェブエンジニアの仕事をしていることを知った上で誘ってくれたのです。とりたてて前の会社に不満はなかったのですが、そろそろ環境を変えるのもいいかな、という思いもあり、まずは話を聞いてみようと思ったのが入り口でした。

MIという領域にはそれまでまったく接点はありませんでしたが、MI-6が提供するmiHub®というサービスにおいて、収集したデータを解析しやすいよう最適化するという業務には興味を惹かれました。私は学生時代から趣味で競技プログラミングをやっており、アルゴリズムやデータ構造を活用して効率の良いデータ処理の方法を考えるのが好きでした。そういう経験や思考方法が、MI-6での仕事に生かせそうだと思ったのです。

Work現在の仕事内容

miHub®の使いやすさを大幅にアップする新機能をかたちに。

入社してからは、miHub®大型アップデートのバックエンド開発に携わってきました。このアップデートが叶える体験拡張により、研究開発におけるmiHub®のカバー領域が大幅に拡大し、より多くのお客様にMIの価値を提供することが可能になります。

MIを活用するにあたっての大きな課題のひとつに、「実験現場から出てくる生のデータそのままでは活用しづらい」ということがあります。これまではその生データを、人の手で機械学習に適した形に変換していたのですが、その変換作業の負担を減らし、MI活用のハードルを下げ、活用促進につなげようというのがアップデートの狙いです。

Challengeやりがい

サービスの根幹に関わる重要な部分を支えるということ。

現在取り組んでいる仕事では、複雑な仕組みを、いかにシンプルにわかりやすく実装するかが腕の見せ所。根幹のデータベース設計やアーキテクチャの検討など重要な部分を任せてもらえているという実感もあり、前職と比べても取り組む課題が格段に面白くなったと感じています。

CultureMI-6のカルチャー

ウェブエンジニアチームのメンバーは、みんな未知のジャンルのことを貪欲に学んでいこうというモチベーションが高く、いつも刺激をもらっています。業務中は、社内SlackのほかにMetaLife(メンバーのアバターを活用したバーチャルオフィスツール)も活用していて、わからないことがある時はMetaLifeの中でメンバーに話しかけて教えてもらっています。いわば仲間が集まる部室か研究室のような感じで、フルリモートでもコミュニケーションに不自由を感じることはありません。

MI-6のいいところは、メンバー同士お互いのリスペクトを持った上で、言いたいことはちゃんと言い合えるところ。私はコートレビュー(プログラムのソースコードを、実装者以外のメンバーで確認する作業)でも、気になるところは細かく指摘したくなるタイプなのですが、「このコードだと効率が悪い」とか「こういうバグが起きそうだ」という私の指摘に対して、相手側も自分の考えを返してくれて、建設的な議論ができる場があります。これは、全員それぞれに培ってきたスキルに自信を持ちつつ、学ぶ姿勢を忘れていないことのあらわれでもあると思います。

Vision今後の展望

より堅牢で拡張性の高い、価値あるプロダクト開発へ。

miHub®はこの先、機能が増え、ますますSaaSとして進化を遂げていきますので、私も引き続きその実装をバックエンドで支えていきます。堅牢かつ拡張性の高いサービスで、研究者の方々の意思決定をサポートすることが私たちの役目。実現したいものを突き詰めると、アイデアは無限に広がって終わりがありませんが、そんな中でも今なすべきことをしっかり見据え、着実にひとつひとつプロダクトの価値を高めていきたいです。