Why MI-6入社のきっかけ

技術と志の交差点で、「役に立つ研究」を追い求めて。

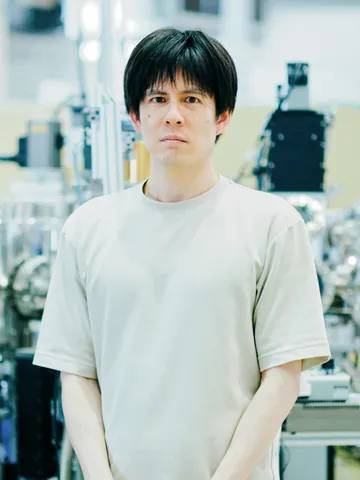

私のキャリアは材料科学の研究から始まり、炭素ナノチューブや金属酸化物の合成・分析、ナノジェネレーターのエネルギー応用など、さまざまなテーマに取り組んできました。直近では東京大学にて呼気分析の研究を行っており、統合型ガスセンサや質量分析器を用いた計測技術と機械学習を組み合わせ、人の健康状態を検出するアルゴリズムの開発に注力していました。そうしたなかで、「自分の研究が本当に誰かの役に立っているのか?」という問いが芽生えるようになったのです。指導教官の研究への情熱に感化されつつ、転機になったのは、ある医療系ロボットスタートアップのCEOが語った「テクノロジーで人の人生を良くする」という言葉でした。そこから私は、「役に立つ研究」を本気で追求したいと考えるようになりました。

そんなときに出会ったのがMI-6のWebサイトでした。miHub®やラボオートメーションのコンセプトを見た瞬間、「これこそ、自分が感じてきた研究現場の課題に対する解決策だ」と思いました。研究者の多くは、実験の7〜8割の時間を単純なデータ収集や処理作業に費やしています。わずかなミスでやり直しになる工程、属人化されたノウハウ、育成の難しさ。それらは私自身も体感してきた苦労でした。それを、miHub®とロボティクスによって自動化し、研究者が本来集中すべき創造的な作業に専念できる環境をつくるというビジョンに、強く惹かれました。そして何より、そうした変革が個人や企業だけでなく、社会全体を加速させると信じられたからこそ、「ここでなら、自分の研究が誰かの役に立てる」と確信できたのです。

Work現在の仕事内容

手がけたプロジェクトが、新しいR&Dの流れを生み出すきっかけに。

現在は、スペクトル解析と特徴量抽出の領域でR&Dチームのリードを務めています。クライアントの課題に対して技術的な解決策を提供するだけでなく、チームのメンバーが高いモチベーションを維持して仕事に取り組めるよう、技術指導やフィードバックにも力を入れています。R&Dの現場では、失敗や停滞に直面することも少なくありません。そんなとき、目標を見失わずにチーム全体で前に進んでいくには、技術だけでなく“人”を支える姿勢が不可欠だと実感しています。

印象に残っているプロジェクトのひとつに、ある製造業のクライアント向けの機械試験データ解析支援があります。従来では性能の低い既存ソフトウェアを使い、数百件のデータを手作業で処理していたため、時間と労力がかかっていました。そこで私たちは、数秒で100以上の特徴量を自動抽出できるアルゴリズムを開発し、クライアントの高品質な予測モデル構築を支援しました。この成功が社内におけるスペクトル解析の注目度を高め、MI-6として初のスペクトル解析チームの立ち上げへとつながったのです。

Challengeやりがい

「成果を出す」ことの意味が、アカデミアとはまったく違っていた。

アカデミアとMI-6で最も大きく異なるのは、「研究の成果をどこで評価するか」という軸です。大学では、新規性や論文の掲載が重要視されますが、ここでは「クライアントの業務にどう役立ったか」「現場で再現性があり、すぐに使えるか」が成果とみなされます。これは私にとって新鮮な発見であり、自分の技術がより実践的な形で世の中に届いていくことに、強いやりがいを感じています。

加えて、扱う対象のデータも多種多様です。XRD、Raman、GC-MS、IRなど、領域も特性もまったく異なるスペクトルデータを相手にする中で、それぞれに最適な前処理・特徴量抽出・解析アプローチを設計する力が求められます。大学で一つの対象に深く取り組んできた私にとっては、毎回異なるテーマに挑戦すること自体が成長の機会です。汎用的でありながら、現場に適応する柔軟性を備えた技術をどう形にするか。その問いに向き合う日々が、私の専門性を次のステージへと引き上げてくれています。

CultureMI-6のカルチャー

ビジョンを形にできる場所で、未来を一緒につくりたい。

また、MI-6のカルチャーには個人的にも大きく助けられてきました。日本語が話せない私にとって、同僚の外国人メンバーや日本人メンバーのサポートは本当に心強く、安心して仕事に取り組める土台をつくってくれました。さらに、働き方の柔軟さもMI-6の魅力です。以前、父が重い病気にかかったとき、家族のそばにいられなかった経験があるからこそ、今こうして研究と家庭の両方に向き合える環境を心からありがたく感じています。

MI-6では、年次や肩書きに関係なく、自分のアイデアを主導し、形にしていくことが推奨されます。組織としての方向性と自分の信念が一致していれば、誰もがプロジェクトのリーダーになれる。ここで働くことで、私は「研究者として社会にどう貢献するか」を具体的に描けるようになりました。チームの中でリーダーシップを発揮したい人、自分のアイデアを社会に届けたい人にとって、ここは最適な場所だと思います。ビジョンを持ち、それを自ら形にしたい人と、一緒に働いていきたいです。

Vision今後の展望

私たちが今、力を入れているのは、ロボットによる実験実行とmiHub®によるデータ管理の間を、スペクトル解析によって完全に接続するプラットフォームの開発です。現状では、実験結果の解析や判断には人間の手が必要です。この“ボトルネック”をなくし、ロボットが計測したデータから物理・化学的な特徴量を自動抽出し、そのままmiHub®に連携する。そんな仕組みができれば、研究者はより創造的な問いを考えることに専念できますし、研究の速度も精度も飛躍的に向上します。私は、これがR&Dの新しい標準になる未来を信じています。

このようなプラットフォームが実現すれば、研究はもっと速く、正確で、かつオープンなものになります。熟練者だけが到達できる成果を、より多くの人が再現し、応用できるようになる。それは、個人の成長を加速させ、企業の開発スピードを引き上げ、ひいては社会全体の技術進化を早めることにもつながります。研究の自動化は、決して“人の仕事を奪う”ものではありません。むしろ、人間にしかできない「考える」「問いを立てる」「意味を見出す」といった行為に、より多くの時間とエネルギーを割けるようにするための技術です。そういう未来を、自分の手で少しずつでも形にしていけることが、私にとっての目標です。