現在の仕事内容

-

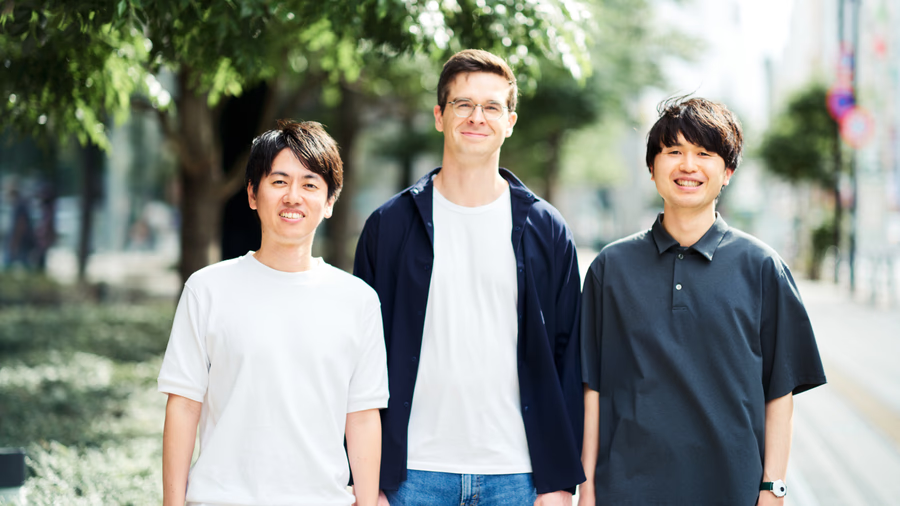

伊藤

今の私の役割は2つあって、まずひとつ目はプロダクト開発の「組織と業務」をマネジメントすることです。弊社のプロダクト開発には、中澤さんたちWebエンジニアチームや、トビアスさんたち機械学習エンジニアチーム、それから機械学習リサーチチームなどの技術者集団が関わっていますので、それぞれの開発業務が円滑に進むようマネジメントしています。ふたつ目は、プロダクトに実装する機能の企画を行っています。

-

中澤

伊藤さんはもともと外部の業務委託メンバーとして関わっておられて、途中から社員になられたんですよね。私たちWebエンジニアチームは、プロダクトマネージャーと議論しながら必要な仕様を固め、それをバックエンドからフロントエンドまで実装していくのが仕事です。

-

伊藤

中澤さんが今おっしゃったプロダクトマネージャーも、私の役割です。miHub®が、どんなお客様の、どんな課題を解決すべきなのか、そのためにどんな機能を実装すべきなのかを考える要件定義に携わっています。

-

トビアス

私は機械学習チームのプレイングマネージャーとして、miHub®が提供する機械学習関連機能の向上に取り組んでいます。この機械学習によって、お客様が取得した実験データから、できるだけ早く効率的に最適解にたどり着けるよう支援することができます。ちなみに私はサイトリライアビリティエンジニア(SRE)も兼務しています。

-

中澤

私も含め、MI-6のWebエンジニアは入社までMIに接点がなかったメンバーが多いですが、miHub®が進化するほどに、私たちもMIのことやお客様の業務をより深く理解する必要が増しています。今は業務の合間を縫って勉強会を開いたりして、チームメンバーのMI理解度を高めようとしているところです。

-

トビアス

中澤さんはエンジニアとして優秀なだけでなく、そうやってチームのチャレンジをリードしてくれているところが頼もしいです。機械学習プラットフォームの運用では、プロダクトマネジメントチームをはじめ、Webチーム、機械学習リサーチチーム、SREチームとの連携が欠かせませんから、普段からSlackで密にコミュニケーションをし、必要な時はオンラインで議論しています。